| 1 まずは、造りたい動物の資料を集めます。特に骨格図は重要です。絶滅動物の場合は完全な骨格が無い場合も多いですが、その時はごく近縁の動物を参考にします。また最近はインターネットでも情報が得られるので、特に私のような地方の人間は助かります。今回は毛サイということで、より大型で巨大な一本角のエラスモテリウムにしようとも考えたのですが、資料の豊富なコエロドンタにしました。これで1日目終了。 |

|

|

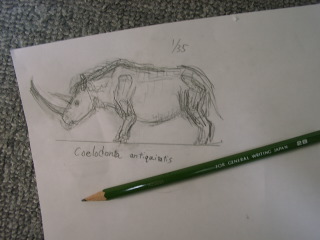

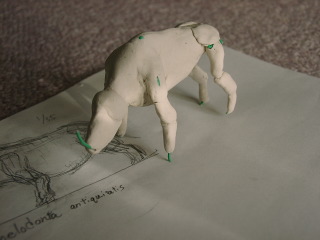

2 次に実際の大きさを把握できるスケッチを描きます。といっても私の場合は横向き一枚のみ。絵描きではないので下手でいいんです。あくまで大きさの把握です。スケール(ここでは1/35)にあわせ、四肢の長さや背骨の長さを、骨格から計算しておきます。 |

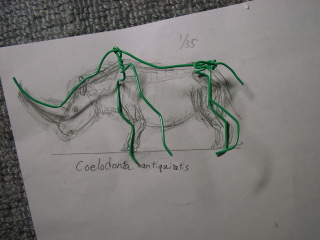

| 3 大きさにもよりますが、骨格(のようなもの)を針金でつくります。大きさによっては、軽量化と粘土の節約のため段ボールを重ねて胴体をつくる場合もあります。いずれにしろ、特に手足の関節の位置は気を付けて。また正面から見た厚みや幅は、横向きの印象とは異なることが多いので気を使います。ここまでで2日。 |

|

|

4 針金の骨格に肉付けをしていきます。私は「フォルモ」という石膏粘土を用いています。骨に対する筋肉や腱の付き方に気を使います。この日は調子にのって、頭部のかなり細かな部分までつくってしましました。ここでは「ファンド」という種類の粘土も使っています。両者の使い分けや用いた工具については順次紹介していく予定です。ここまでで製作3日目。(ただし間はあいています)。 |

|

|

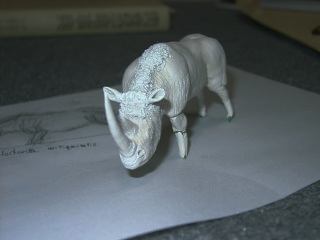

| 5 久々の製作です。日を空けた分客観的になれますので、細かいところもチェックしながら粘土を盛るまたは削っていきます。私の場合、大半は「フォルモ」という石膏粘土を使い、堅さやシャープさが欲しい箇所には「ファンド」という石膏粘土を用います。ここでいえば鼻から口、角、耳、尾、四肢の先(指)といった場所がそうです。また今回のように体毛を表現する場合、コンパスの針や千枚通しで、これを再現しますが、粘土が乾燥する前、乾燥途中、乾燥後とで、同じ工具でも引かれる線は変わってきますので、その場所にふさわしいタイミングを見極めます。 |

|

|

6 これまではプラモデル用の塗料を使用して塗装していましたが、今回はじめてアクリル絵の具を用いてみました。これですと換気の必要もないので寒い夜(外は氷点下10℃前後)でも居間で快適に作業が出来ます。発色や重ね塗りも問題ないようです。左の写真は全体にやや濃いグレーを均一に塗った状態で、この後色を重ねていきます。ちなみに今回は大きさもそれほどではありませんし、アクリル絵の具の試験的な意味合いもあり、全て筆塗りです。ここまでで5日目。 |

7 次に実際の皮膚や体毛の色を、ドライブラシと呼ばれる方法で乗せていきます。筆に少し塗料を付け、こするようにして凸部に色を重ねる技法です。暗い色から少しずつ明るい色にしていきました。目玉(黒目)は鉛筆で光沢を付けています。製作6日目(ただし間はかなり空けていますが)で完成となりました。

この後、動物の生息環境が分かるような展示ベースを作成する予定です。ところで、この毛サイ、私の集めた資料では、毛の長さや生え方など不明な部分もあり、違った解釈もあるかと思います。さらに季節で違ったかも知れませんし。そしてなにより私の表現方法が未熟で、改良の余地は大いにあります。しかし、ここで下手に手を加えると、いつまでたっても完成しない状況に追い込まれます。とにかく「完成」とすることも重要な気がします。

|

|

|

ちなみに、これが今回使った材料、道具の一覧です。実に少ないですね。つまりとても手軽な趣味です。

この後、その動物の生息環境を考え、展示ベースの作成をしますが、はっきり言ってど下手です。いつかきちんと植物を観察し、模型表現の技術も習得したいものですね。

|